Acompañar a los glaciares

Malos tiempos para los hielos. Muchos glaciares están desapareciendo. Pero, como si fueran seres vivos, hay personas que los cuidan y los acompañan en sus postreros momentos.

En julio de 2022 el desprendimiento de una gran masa de hielo del glaciar de la Marmolada mató a once personas en Italia. Este glaciar, emplazado en la cara norte del pico del mismo nombre, es el mayor de los Dolomitas y se prevé que desaparecerá en 25 o 30 años. Todos los glaciares de los Alpes se retraen a ojos vistas. En Suiza, el Rhonegletscher, de donde mana el Ródano, es un espectáculo natural cuando se asciende el paso de la Furka por el oeste, pero cada vez hay que caminar más para llegar a él. Desde hace años, una cueva artificial en su flanco se cubre con tejidos para protegerla del sol. Antes esa cavidad se tallaba de nuevo cada primavera, pues el avance de los hielos la obstruía. Hoy queda un remanente, con una parte del techo que se deshace (entrada adultos: 9 francos). Si el Rhonegletscher se dividiera en dos, su desaparición se aceleraría.

Eso es precisamente lo que les está sucediendo a muchos glaciares. En 2022, tras un verano catastrófico para los hielos de los Pirineos, el glaciar inferior del Monte Perdido se escindió en dos. El geólogo Ánchel Belmonte recuerda que el glaciar inferior ya se desgajó del superior hace décadas. Pero en 2010 apareció una cuña rocosa en su centro, que se extendió con los años, al retener más el calor y aumentar la fusión del hielo. «Ahora el afloramiento rocoso se ha hecho descomunal, completando la división del piso inferior», señala el geólogo. La parte fragmentada seguramente pasará a ser un helero, es decir, una masa de hielo sin movimiento. «La parte superior presenta mejor estado de salud, con más grietas y más espesor. De los tres bloques, será el que sobreviva más tiempo», pronostica Belmonte, director científico del Geoparque Sobrarbe-Pirineos.

En 2011, había 24 glaciares en los Pirineos que cubrían de hielo 302 hectáreas. En 2025 quedan solo 14 y ocupan 143 hectáreas, menos de la mitad. El escenario era muy diferente en 1850, con 52 glaciares deslizándose por la cordillera. En 1984 abarcaban 814 hectáreas, casi seis veces más que en la actualidad. Ignacio López-Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, resume la situación: «En los últimos doce años, los grandes glaciares del Pirineo han perdido 15 metros de espesor medio, más de lo que les queda hoy día. Podemos esperar que en 10 o 15 años no haya glaciares activos en la cordillera; como mucho, alguno reducido a su mínima expresión».

El calentamiento global encoge los glaciares de todo el planeta. Los datos apabullan: en 2024, en la Tierra se fundieron 450 gigatoneladas de hielo. Con ellas podría cubrirse la Península Ibérica con un manto blanco de 840 metros de altura. La pérdida de hielo de 2024 duplica el promedio anual en lo que llevamos de siglo.

Las superficies heladas de la Tierra tienen una importancia esencial. No solo porque atesoran el 70% de las reservas de agua dulce del planeta, sino porque la fusión del hielo y el cambio climático son fenómenos que se alimentan mutuamente. Si todo el hielo se derritiera, el nivel de los océanos ascendería unos 68 metros. De ellos, 60 metros procederían de la Antártida, 7 metros de Groenlandia y menos de un metro de los cada vez más escuálidos glaciares continentales. La criosfera viene a ser el congelador del frigorífico que ayuda a preservar la vida en el planeta. Para concienciar sobre su relevancia, hace unos meses las Naciones Unidas establecieron el 21 de marzo como Día Mundial de los Glaciares y declararon 2025 el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.

El primer requisito para que se forme un glaciar es que caiga más nieve de la que se funde. Cuando esa nieve se compacta y pierde el aire, se transforma en hielo. La neviza es nieve recristalizada que ha permanecido de un invierno a otro. Contiene alrededor de un 25% de aire y supone un paso intermedio hacia el hielo glaciar. Su textura recuerda la de un azúcar húmedo y duro.

La principal cualidad de un glaciar es su dinamismo. Su gélida masa fluye y tiene un gran poder para modificar los paisajes. El hielo del lecho del glaciar, al soportar y transmitir enormes presiones, actúa como una palanca que desprende las rocas y las incorpora a las morrenas, la carga de arena y piedras que el glaciar transporta lenta e inexorablemente. De ese modo el glaciar va ahondando el suelo, mientras deja verticales las paredes. Así se formaron los singulares valles con perfil de «U» que, una vez retirados los hielos, vemos por ejemplo en Ordesa, Yosemite, los lagos de Lombardía o los fiordos noruegos.

El hielo que se desliza tiene a su vez una gran capacidad de abrasión. Al lijar las piedras, genera la llamada harina de roca, que tiñe de gris las aguas que manan de un glaciar. Las grandes masas de hielo que se acumulan en una hondonada excavan circos. Estas formaciones son amplios cuencos de esbeltas paredes, con una parte abierta por la que se acaba derramando el glaciar. Numerosos lagos de montaña ocupan el lecho de antiguos circos glaciares, como los ibones del Pirineo o los circos de Gavarnie en Francia y Panticosa en Huesca. En Girona, el valle de Nuria, que acoge el santuario de la virgen del mismo nombre, es un inmenso circo donde antaño confluían tres glaciares.

En 2018, un equipo de seis científicos liderado por Julien Seguinot recreó en un vídeo el avance y el retroceso de los hielos en los Alpes en los últimos 120.000 años. En él se observa cómo durante la última glaciación que experimentó la Tierra, hace entre 21.000 y 17.000 años, el glaciar del Ródano que ahora se intenta proteger con telas era 250 km más largo. Y llegaba hasta donde hoy se halla la ciudad de Ginebra, tras excavar el lecho del lago Léman, de 72 km de longitud. Otros glaciares campaban entonces por los alrededores de las actuales Berna, Zúrich o Turín.

Lo más parecido que tenemos en Europa a las extensiones de hielo propias de la Antártida o Groenlandia es el Vatnajökull, el mayor glaciar de Islandia. Con una extensión actual de 7.700 km2, su volumen de 3.000 km3 podría cubrir la comunidad de Madrid o la provincia de Barcelona bajo una capa de hielo de 400 metros de espesor. Pero el Vatnajökull no es un glaciar que avanza como un buldócer excavando un valle, sino un enorme escudo de hielo que recubre la altiplanicie donde despuntan las cumbres más altas de Islandia. En esa isla la nieve no se derrite por encima de los 1.050 metros, ni siquiera en verano. Y como la elevación media del glaciar está por encima de esa cota, la mayoría de las nutridas precipitaciones que recibe el Vatnajökull permanecen en estado sólido. Gracias a eso, su cuenca receptora de nieve es más extensa que la zona de ablación, donde el hielo se funde debido a la menor altitud. Al Vatnajökull se accede sin subir puertos de montaña, sin un solo zigzag del sendero, pues su amplio frente sur casi linda con el océano. Lo que suele admirar quien se acerca a él son los glaciares de valle que brotan, como finas patitas, de su inmenso edredón blanco. El Parque Nacional de Skaftafell es el punto de partida para visitar varios de ellos. El Breidamerkurjökull es el más fotografiado: incluso los autobuses de línea se detienen para que los pasajeros observen la laguna de Jökulsárlón, donde el glaciar se desgaja en prodigiosos icebergs azulados.

Al contemplar un glaciar de cerca es fácil que nos envuelva cierta sensación de alegría o de felicidad. El glaciar presenta una forma definida, como un organismo, con unos límites claros, a diferencia de un bosque o de la cadena montañosa que lo acoge. Aunque aparezca cuarteado por grietas, recubierto de nieve o surcado por bandas de sedimentos, todos los fragmentos de hielo que lo integran están entrelazados y forman una unidad. El cuerpo del glaciar repta y se ondula acorde con el terreno, avanzando entre decenas y cientos de metros al año. Su tamaño crece o disminuye en función de la cantidad de nieve que incorpora y del agua que elimina. El frío que hasta cierto punto él mismo contribuye a generar optimiza su metabolismo y le ayuda a mantenerse vivo.

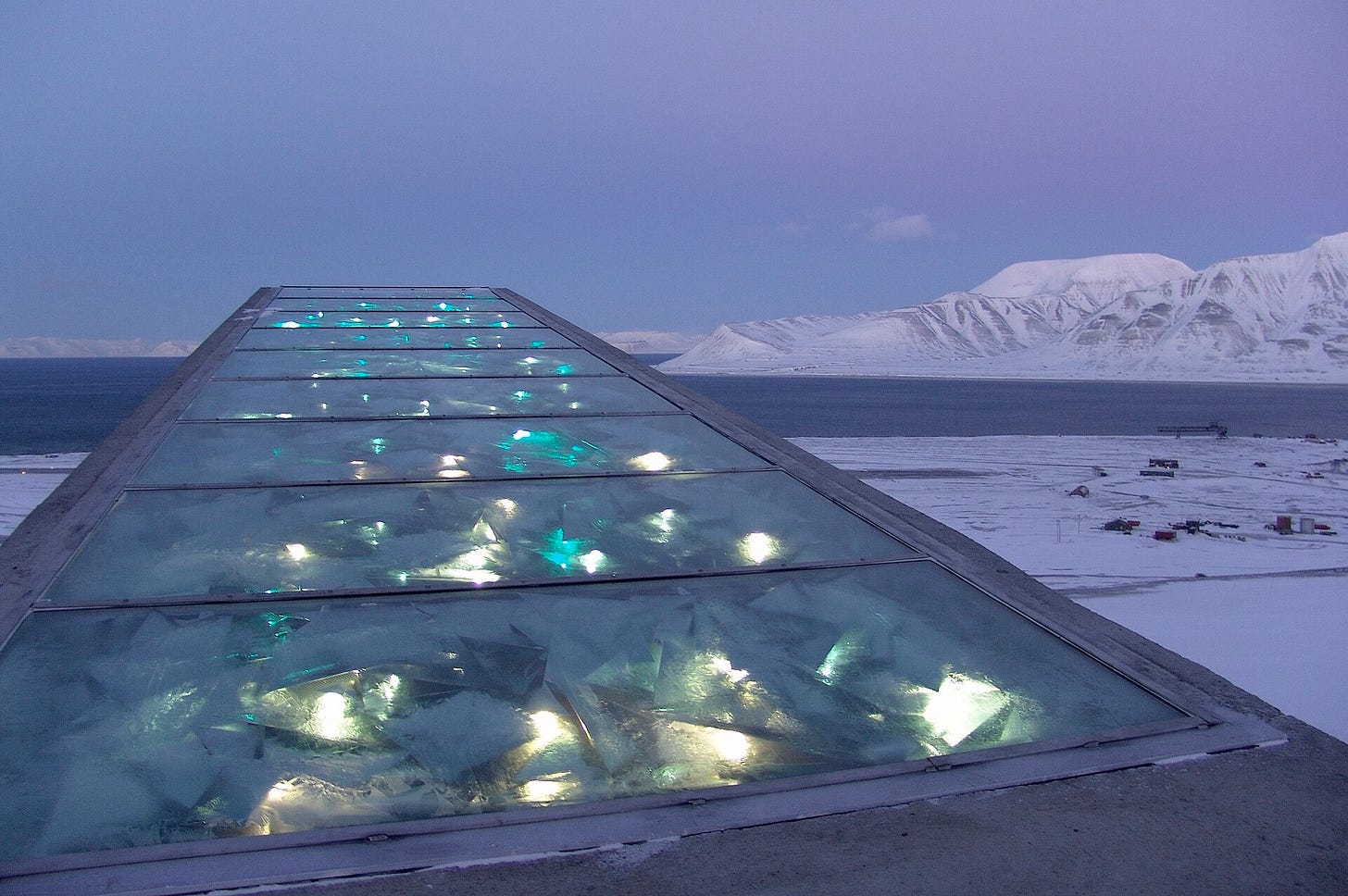

El agua en estado líquido o gaseoso puede cambiar de apariencia rápidamente. Pero el hielo cristalizado de un glaciar recuerda más a un mineral. Puede tener entre 10 y 100.000 años de antigüedad, o hasta un millón de años en los hielos más profundos de la Antártida. Eso le permite conservar seres vivos, sean mamuts con la piel y el pelo intactos, o a Ötzi, el cazador aprisionado más de cinco mil años en los dominios de un glaciar del Tirol que hoy se expone en un museo de Bolzano. Y también polen y esporas de plantas que ofrecen un registro biológico de épocas pasadas. No es casual que el Banco Mundial de Semillas de Svalbard se ubique en el archipiélago noruego de Spitzbergen, a solo 1.200 km del Polo Norte. En esa cámara subterránea acorazada, a prueba de terremotos de escala 10, se conservan bajo cero semillas de miles de plantas cultivadas de todo el planeta.

Las zonas polares y las altas montañas son la morada de los hielos. Como la temperatura disminuye en promedio unos 6 grados por cada mil metros que ascendemos, en las cumbres más elevadas de las zonas tropicales también hay glaciares. La mayoría están en los Andes. Y los colombianos, más próximos al ecuador, son los más amenazados. Jorge Luis Ceballos, el único glaciólogo de Colombia, se pasó veinte años subiendo una vez al mes hasta el glaciar Conejeras, su predilecto, situado bajo el pico central del Nevado Santa Isabel (4.965 m), para monitorizar su evolución mediante las balizas que instaló en el hielo. En noviembre de 2022, al preguntarle Nuño Domínguez, periodista de El País, por qué emprendía cada mes tan exigente ascensión a un glaciar agonizante, la respuesta de Jorge Luis fue:

–Imagínate que a un amigo le quedan seis meses de vida. Tú no echas cuentas y dices: ‘Ah, seis meses, en mayo te mueres; pues ya vendré a verte en mayo’. No. Desde ese mismo día tú le visitas y estás con él.

Su querido glaciar Conejeras desapareció por completo entre enero y febrero de 2024, catorce meses después de esa conversación, debido al aumento de la fusión del hielo causado por el fenómeno climático El Niño.

Ceballos es el único científico al que los indígenas dejan subir al glaciar del Cocuy, que consideran un lugar sagrado. A otros, como el Huila o los de la sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades indígenas o la guerrilla no permiten el acceso. «Hoy somos glaciólogos estudiando glaciares en extinción. Mañana seremos contadores de historias de glaciares que existieron», dice Jorge Luis Ceballos. En 2010, impulsó la publicación del libro, Glaciares de Colombia, más que montañas con hielo. Como no podía ser de otra manera, arranca rindiendo homenaje a Cien años de soledad, la obra más universal de la literatura colombiana, con su inolvidable comienzo:

«Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.»

El artista visual Javier Vallhonrat, Premio Nacional de Fotografía en 1995, es otro apasionado de un glaciar, en este caso el de la Maladeta, que ha subido a ver más de un centenar de veces desde 2011, remontando con un pesado equipo un desnivel de 1.100 m desde el refugio de la Renclusa, en el valle de Benasque, y que ha inspirado su trabajo Ciclo de la Maladeta. Esa iniciativa reúne dos amplios proyectos: Interacciones (2011-2015) y La sombra incisa (2016-2018). Para realizar las fotografías que integran la segunda parte de esa obra, Vallhonrat construyó una tienda de campaña negra y completamente opaca a la luz que plantaba en el glaciar. A través de una diminuta abertura, un objetivo de 500 mm provisto de obturador proyectaba imágenes en placas fotográficas de 20x25 cm, sostenidas por un segundo trípode. A más de 3.000 m de altitud, en el seno de esa cámara oscura móvil, pernoctaba y trabajaba este artista, recreando la belleza de los hielos.

El Ciclo de la Maladeta se expuso de marzo a octubre de 2024 en el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN). Pero Javier Vallhonrat continúa subiendo a visitar el glaciar, sobre todo en los meses de verano, cuando la ausencia de nieve permite contemplar el hielo desnudo. Frente al lenguaje de tono casi bélico («desafío», «conquista»…) tan habitual en el alpinismo, Vallhonrat prefiere ascender al techo del Pirineo con una actitud de asombro reverente. Sus fotografías a gran tamaño del glaciar de la Maladeta, tomadas siempre en tiempo nublado y con luz difusa, sin sombras, muestran fragmentos de una totalidad que apenas atisbamos a comprender. Según Javier, de modo similar a como la piel de una ballena exhibe una trama compuesta por antiguas heridas y adherencias de crustáceos, al acercarse al glaciar de la Maladeta la blancura azulada del hielo deja paso a un abanico con miles de tonos, incrustaciones minerales, lajas de granito con vetas de óxido, superficies sucias con polvo del Sáhara… mientras los surcos que talla el agua se adentran en ese laberinto hasta desvelar el luminiscente corazón azulado del hielo.

Moverse sobre este glaciar y el caótico peñascal de granito que lo rodea es peligroso. Hay que utilizar crampones y piolet. El hielo cruje, se precipitan rocas, un resbalón o una caída en una grieta podría resultar fatal en tan remoto paraje. Y es una zona muy expuesta a las tormentas eléctricas. Pero ante el sobrecogedor y en apariencia inerte glaciar, Javier Vallhonrat sentía sobre todo ternura, conmovido por la vulnerabilidad que presenta todo lo que está vivo, en un diálogo íntimo y sin palabras.

El glaciar de la Maladeta también se retrae. Si habitualmente la nieve lo guarecía del sol hasta entrado el mes de agosto, en el seco y caluroso 2022 ese fenómeno se adelantó al mes de junio. «Fue el peor año de los 31 que llevamos midiéndolo, tanto en pérdida de superficie como de espesor», afirman los investigadores que trabajan para la Confederación Hidrográfica del Ebro. El frente retrocedió 106 metros y su extinción se prevé para 2035.

Un verano de hace casi cincuenta años, recorriendo Suiza en tren y autostop en compañía de dos amigos, caminamos desde Riederalp hasta la cresta desde la que se contempla el Aletsch, el mayor glaciar de los Alpes. La niebla nos envolvía durante la ascensión y nos preguntábamos si tenía sentido tal caminata para probablemente no ver nada. Pero al coronar la ladera y asomarnos a su cara norte, de pronto se desvaneció la bruma y apareció ante nosotros el majestuoso dragón blanco. Fue la primera vez que una creación de la naturaleza me dejó literalmente boquiabierto, sin palabras. Y desde aquel día siempre he visto los glaciares como seres vivos.

Enlaces a otros textos de Josan Ruiz sobre fenómenos geográficos:

• Un amor volcánico

• La India espera el monzón

• La rosa de los vientos